前言

今年是西藏自治区成立60周年,在党的光辉照耀下,雪域高原书写了一个又一个的发展奇迹。60年来,特别是党的十八大以来,在自治区党委、政府的坚强领导下,雪域林芝的每一寸土地上,都留下了动人的历史印记,每个人都在用奋斗书写属于自己的精彩故事。

盛夏,鲁朗镇扎西岗村迎来了一年中最美的季节。游客纷至沓来,让这个以旅游闻名的村庄热闹了起来。鲁朗镇扎西岗村村民“平措大叔”也忙碌了起来。

“我们这边是旅游村,我天天都在这里捡垃圾,想让村里一直都是干干净净的状态。”鲁朗镇扎西岗村村民“平措大叔”说。

“平措大叔”是我们认识的最年长的志愿者,虽年过古稀,却依然步履稳健、目光如炬,在村庄与景区捡垃圾这件事,他已经坚持了近20年。

作为村里的名人,他的身上还有着更多的“标签”。“当地最早开家庭旅馆的人”“名片大叔”“网红大叔”“村里党龄最短却年龄最长的党员”等,这些亲切的称呼,记录下了“平措大叔”与林芝共奋进的光辉岁月。

出生于1949年的“平措大叔”是共和国的同龄人,而那个时候,这个村庄还是个农奴主的庄园。

“我老婆的母亲,以前是桑杰庄园的农奴,那时有权利种地种田,但是没有吃粮食的权利,有十几家都在这里当奴隶。”“平措大叔”表示。

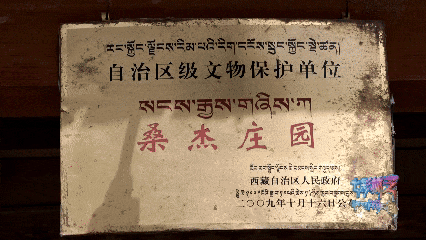

与“平措大叔”家相邻的桑杰庄园,创建于19世纪初,据说是当时工布地区最富有、最有权力的农奴主庄园。其中一部分在1950年倒塌,第三代庄园主桑杰于1951年在原有基础上修复,1959年民主改革后,至今未使用。2009年被列为自治区级文物保护单位。

现存的桑杰庄园,共有上下三层,其中第三层为晾晒场;第二层为庄园主屋,由厨房、客厅、卧室等组成,配套完整,装修考究;第一层为粮仓、刑房、作坊、马鞍库房,光线暗淡,农奴们在这里从事马夫、侍卫等劳务,也在这里受刑,过着吃不饱、穿不暖,动辄被打骂的悲惨生活。走进庄园,可以近距离感受到旧西藏贵族与农奴的生活差距。

“平措大叔”告诉记者:“庄园主吃得很好,穿得也很好。我们农奴吃不饱、穿不暖。那时穷人如果生一个男孩,要给地主交5元钱,生一个女儿要交30元钱。”

资料显示,当时占人口不足5%的“三大领主”几乎占有西藏全部财富,而占人口95%的农奴和奴隶却没有生产资料和人身自由,长期遭受极其残酷的压迫和剥削。

1959年3月28日,一场波澜壮阔的民主改革,使西藏百万农奴第一次昂首挺胸地站了起来,真正成为雪域高原的主人。广大农奴分得了土地和其他生产资料,废除了农奴对农奴主的人身依附。

1965年,西藏自治区成立,人民代表大会制度、民族区域自治制度等在西藏最终确立,西藏社会制度实现了从政教合一的封建农奴制度向人民当家作主的社会主义制度的跨越。

60年来,在党中央的亲切关怀下,在全国人民的无私援助下,摆脱苦难枷锁的西藏人民,投身建设社会主义新西藏的历史伟业。

从黑暗到光明、从落后到进步,“平措大叔”见证了西藏从苦难到辉煌的发展历程,也书写了自己的奋斗故事。在这期间,“平措大叔”在最好的年纪应征入伍,立志报效祖国。退伍后回到鲁朗从事旅游事业,成为“当地最早开家庭旅馆的人”。

“我是1998年开的家庭旅馆。最初是在景区里牵马,客人骑我的马,跟我聊天,然后提议去我家参观,到我家后,他们觉得我家干净,像回到自己家的感觉,征得我的同意后,他们就在我家住下了。”“平措大叔”说。

![]()

受到第一批客人的启发,头脑活泛的“平措大叔”腾出来两间房,放置了简单的床铺,收拾干净,供前来旅游的客人歇脚,鲁朗最早的家庭旅馆就这样做起来了。

“以前是土路,家里条件差,能提供住宿的只有两个房间,一个房间有五张床,另一个房间有三张床,厕所、洗澡都是公共的,没有电和自来水。一年的收入有几千元。”“平措大叔”介绍道。

几千元钱,在当时是一个很了不起的数字。“平措大叔”没有想到,在接下来的日子里,村庄将会迎来更大的发展。

进入21世纪,西藏的发展进步驶入历史快车道。特别是党的十八大以来,在党中央的亲切关怀和全国人民的大力支援下,西藏各族儿女团结奋斗、砥砺前行,各项事业取得全方位进步、历史性成就。加快推进农业农村现代化、全面推进乡村振兴战略,更是为扎西岗村提供了源源不断的发展动能。

这些年,扎西岗村通水、通电、通网、通路等,基础设施大幅度提升。“平措大叔”依托政府的惠农贷款,建起了新房子,改善自家旅馆的住宿条件,还开起了餐厅。

他以真诚的服务和超值的定价,在旅行者中赢得了声誉,也带动了村民们发展家庭旅馆、吃旅游饭的热情。在扎西岗村,几乎家家户户都开始建设经营家庭旅馆。在得天独厚的自然条件和村民们的努力经营下,扎西岗村与“平措大叔”的名气日渐增长。

在“平措大叔”的客厅茶几玻璃下,收藏了满满当当的名片,上面密密麻麻地写满了住过的客人对老人的深深祝福。“名片大叔”的称号,也由此而来。这些名片,不仅是游客留下的纪念,对“平措大叔”来讲,还有特殊用途。

“留名片是因为有些游客丢了手机、照相机、钱包等物品,留下联系方式,然后我给他们寄过去。”“平措大叔”说。

质朴的举动,温暖着游客的心。如同在家一般的住宿体验,吸引了越来越多游客前来打卡。近年来,游客越来越多,但是桌上放置名片的频率却渐渐减少了。因为“平措大叔”解锁了新的“寻人”方式——学会了使用“微博”和“微信”。

看到网络的方便与快捷,未读过书的“平措大叔”通过自学,熟练地掌握了一些常用应用软件的操作,仅微信好友,就已超过两千人,“网红大叔”的称号名副其实,家庭旅馆的生意也越来越好。

“我家年收入约七十万元。现在群众都富裕了,感谢党和国家。”“平措大叔”表示。

![]()

自己亲身经历的翻天覆地变化,让信仰的种子也在心中扎下了根。2014年,“平措大叔”65岁,成为“村里党龄最短却年龄最长的党员”。

2017年,在广东省的对口支援下,总投资38亿元的鲁朗国际旅游小镇项目竣工,鲁朗的旅游事业蒸蒸日上。同时,一批高档酒店入驻小镇。看着小镇日趋现代化,“平措大叔”与村民们也感受到了自身的差距,在政府的积极对接下,开始了新一轮的“学习”。

![]()

政府提供的专业化培训,也给足了像“平措大叔”一样经营家庭旅馆的村民们信心。现在的鲁朗小镇里,既有高端旅游带来的人气与流量,又有像扎西岗村这样特色民俗文化与田园风光相结合的乡村体验。两者相得益彰,互为补充,鲁朗的人气更足了。在全村人的共同努力下,来扎西岗村住家庭旅馆,也成为了很多游客来林芝必打卡的站点。

![]()

“这里交通方便、风景也很美,院子的建筑很有特色,老板很热情,汤也特别鲜。”游客张先生说。

随着年龄的增长,“平措大叔”将家庭旅馆交给了儿子打理。但是,他并没有闲下来,手机上学习新知识,村里头捡拾垃圾,为游客推介鲁朗……

从农奴后代到新时代的奋斗者,“平措大叔”的故事,如同鲁朗山间高耸的云杉,见证着雪域高原从封建农奴制到社会主义新天地的沧桑巨变;如同扎塘鲁措的湖水,照映着林芝儿女在党的好政策下,用汗水与智慧编织成的幸福图景!