开栏的话

2025年是西藏自治区成立60周年。六十载砥砺奋进,一甲子春华秋实。在党的光辉照耀下,林芝市巴宜区与全区一道,走过了波澜壮阔的发展历程,实现了从贫穷落后到繁荣兴旺的历史性跨越。为全面展现巴宜区60年来的发展成就,记录各族干部群众团结奋斗的动人故事,“网信巴宜区”微信公众号特开设《辉煌甲子·奋进巴宜》专栏,讲述巴宜区各领域的时代变迁,共同描绘这片热土上绽放的生机与希望。

当复兴号动车组穿梭在尼洋河谷,车窗外掠过的不仅是桃花掩映的藏式民居,更是西藏自治区成立60年来生态保护与经济发展同频共振的鲜活图景。作为“西藏江南”的核心区域,巴宜区从1965年的边陲小镇蜕变为如今的“两山”实践标杆,2024年巴宜区实现地区生产总值133.14亿元,城市居民人均可支配收入50948元、农牧民人均可支配收入跨越30000元大关,生态环境质量持续保持优良态势,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的时代命题。这片被习近平总书记三次到访的土地,正以生态底色绘就高质量发展的壮美画卷。

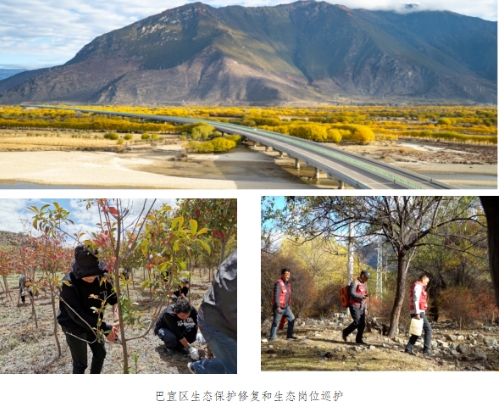

从深绿到墨绿:生态屏障的历史性建构。以往的巴宜,尚处于“逐水草而居”的传统农牧业时代,雅尼河谷的沙丘曾是季节性风沙的源头。西藏自治区成立后,特别是党的十八大以来,巴宜区以“山水林田湖草沙冰一体化保护”为纲领,开启了系统性生态修复工程。众多生态修复项目、防沙治沙工程的实施,通过客土改良、本地树种移栽、专人保育管护等措施,使昔日裸露的山体披上了绿装,巴宜区森林覆盖率上升至54%,远高于全国平均水平,这种“深绿向墨绿”的转化,创造了高原生态保护修复的“巴宜标准”。

生态岗位的设立成为全民护绿的制度创新。巴宜区设置的7类1244个生态岗位,将传统牧民转化为“生态守护员”,人均年增收3500元。百巴镇的护林员至今记得2017年首次穿上巡护服的场景:“过去砍树换钱,现在护树挣钱,家里的草场也因禁牧变得更肥美。”这种转变背后,是巴宜区构建的覆盖森林、湿地、草原的生态补偿体系,2024年巴宜区获得9667万元重点生态功能区转移支付资金,全部用于生态治理,形成了“保护-补偿-再保护”的良性循环。

从资源到资本:两山转化的创新性实践。嘎拉村的千年桃林见证了巴宜区最富传奇色彩的生态转化。2002年首届桃花节时,村民还在为旅客踩踏农田抱怨,如今这片拥有1200多株百年以上野生桃树的桃林已成为年接待游客10余万人次的“桃花第一村”,仅2024年桃花节期间就实现旅游收入370万元。从“砍树”到“护花”的转变,源于巴宜区独创的“1362”两山转化体系——围绕人与自然和谐共生核心,通过生态产业化、产业生态化、绿水青山反哺三项模式,构建起环保与发展的双向转化通道。

生态产业化的典型案例是松赞百巴帐篷营地。这个投资上亿元的项目,将海拔3000米的高山草甸转化为“藏地风景+户外体验”的高端旅游产品,当地农牧民不仅通过土地入股获得分红,更有16名农民成为营地员工,月均工资达5000元。而产业生态化则通过实施化肥农药减量化等措施行动让“林芝苹果”成为地理标志产品,全区77个生态农产品获得“三品一标”认证,其中布宫蓝莓在粤港澳大湾区市场深受欢迎。农夫山泉的落地更具象征意义,该企业投资的天然水生产线,全部采用尼洋河上游的天然水源,建成后年产能达20万吨,实现了“卖资源”到“卖品牌”的跨越。

从跟跑到领跑:绿色发展的示范性突破。近年来,巴宜区先后斩获“国家生态文明建设示范区”和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地双命名,成为西藏首个同时获得国家“双称号”的县区。这份成绩单背后,是其在绿色发展领域的多项创举:全国海拔3000米以上地区绿色产业园区集群的谋划建设、“桃花节”生态旅游品牌及生态旅游资源的挖掘打造、“天人合一”民族传统生态文化的发扬传承。这些创新实践不仅改写了高原生态脆弱区难以发展绿色经济的认知,更是呼应了习近平总书记“冰天雪地也是金山银山”的论断,巴宜区正在证明高原生态系统的多元价值,形成了可复制的“巴宜方案”。

站在西藏自治区成立60周年的历史节点回望,巴宜区的蜕变恰似一部生态与发展的协奏曲。当尼洋河水继续奔流向东,两岸的林海草场不仅是国家重要的生态安全屏障,更成为各族群众共享的“幸福不动产”。这里的实践证明:在雪域高原,绿水青山不仅是需要守护的底线,更是通向共同富裕的金桥。